Por Carolina Zea Fernández

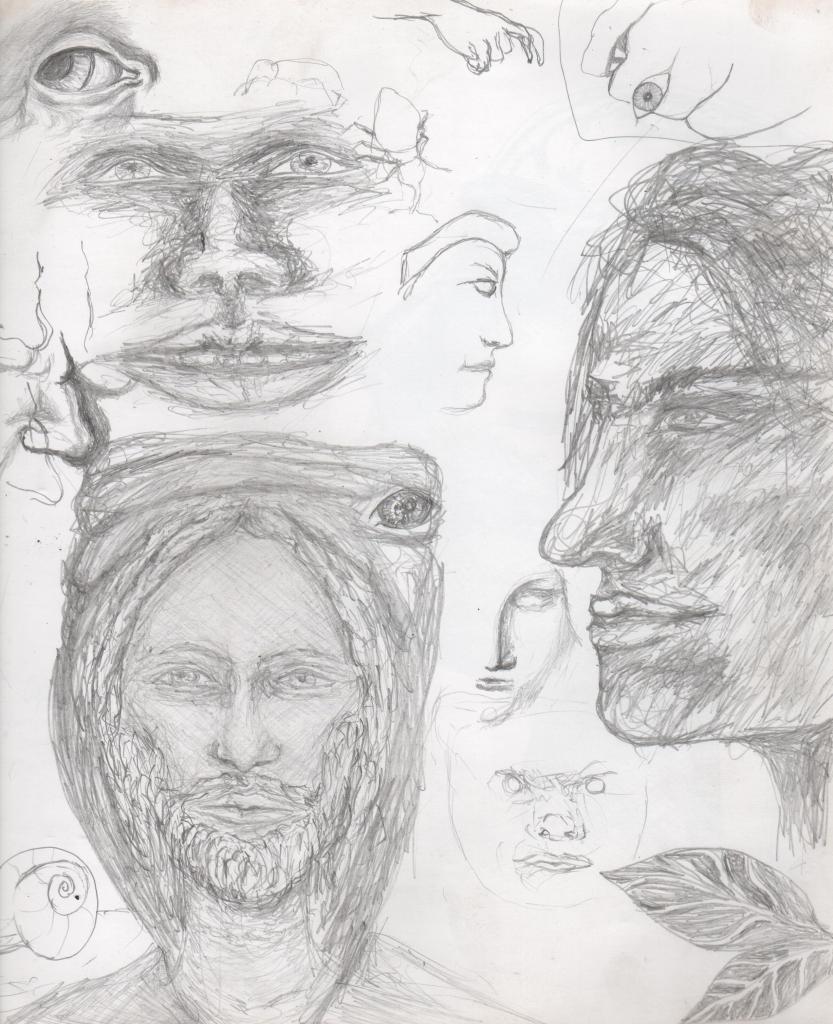

Ilustración: Julián Arango

Hace casi un año ocurrió un accidente aéreo en la selva amazónica colombiana que conmocionó al país y dio para noticias durante más de un mes. El 1 de mayo de 2023, se dio aviso de la desaparición de la avioneta luego de haber reportado una falla en el motor, en la cual viajaban dos niñas, Lesly Mukutuy, de trece años y Soleiny Mukutuy, de nueve; un niño, Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de cuatro años; Cristin Neruman Ronoque, un bebé de un año; la madre de todos ellos, Magdalena Mukutuy; Herman Mendoza Hernández, otro pasajero; y el piloto, Hernando Murcia. Todos estos pasajeros eran indígenas Huitoto, originarios del Amazonas.

Tras el reporte, las fuerzas militares del país iniciaron las labores de búsqueda, a la que se sumaron indígenas de la región. Después de dieciséis días, rastreadores indígenas hallaron la avioneta y los cuerpos de los tres adultos. El paradero de los niños se convirtió entonces en el centro de atención, ya que no fueron hallados en el lugar, pero se encontraron indicios de que continuaban con vida: restos de comida, de pañales y de ropa, refugios improvisados, entre otros. La búsqueda continuó y se conformó la denominada Operación Esperanza, en la que se integraron más de trescientos soldados e indígenas.

Desde que comenzó la tragedia, los medios de comunicación se encargaron de convertirla en una especie de espectáculo, mostrando los hechos relacionados con la búsqueda como si se tratara del día a día de un reality show.

La exhibición morbosa de las creencias de los huitoto y las demás comunidades indígenas amazónicas, fue el recurso más recurrente y desvergonzado. Las prácticas llevadas a cabo en la búsqueda fueron mostradas como hechos fascinantes y mágicos, relatando así, de manera casi novelesca, cómo los indígenas pedían permiso, protección y guía a los espíritus de la selva, cómo usaban el yagé, o cómo un día pidieron un deseo a una tortuga para que permitiera el encuentro con los niños. Cada práctica fue vista por los medios como material de entretenimiento y fue presentada como tal. Como hechos singulares y exóticos que funcionaban para enganchar más a los espectadores asombrados. Así, se relató la romantización del padecimiento y la angustia de los buscadores y los niños; se hizo un énfasis innecesario en detalles irrelevantes sobre la búsqueda, y se resaltó con claras intenciones exotizantes las prácticas de los indígenas.

Adicionalmente, los medios ofrecieron una imagen de la selva en la que la mostraban como la cara indómita y temible de la naturaleza; como un lugar peligroso y hostil, que se traga a las personas que entran ahí. Sus comentarios se debatían entre dar crédito a los pronósticos de los buscadores, que creían a los niños con vida, o acudir a sus racionalidades para advertir que era imposible que unos niños sobrevivieran tantos días en un lugar así. De hecho, cuando las niñas y los niños aparecieron vivos, solo hablaron en términos de milagro y heroísmo.

Alex Rufino, un indígena ticuna, experto en cuidados de la selva, expresó en una entrevista que esos términos solo manifiestan una gran ignorancia de las concepciones indígenas, pues para ellos, la selva no es ese lugar hostil, cruel y terrible. Al contrario, desde pequeños estos indígenas tejen una relación profunda con ella, y aprenden a caminarla, a sentirla, a escucharla. Saben moverse con precisión y conocen los frutos y caminos que pueden tomar. Los niños así lo demostraron cuando, a pesar de su edad, aplicaron sus saberes para alimentarse de los frutos adecuados, construir refugios cerca al río y mantenerse a salvo durante todo ese tiempo. Esto demuestra que la mirada de los medios sobre la selva apareció como la de cualquier sujeto centralizado y alejado de estas zonas. Con una distancia y un extranjerismo que sobrepasa lo físico y se instala también desde lo epistemológico. Que surge desde la imposibilidad de entender este lugar y la manera en la que es habitado por sus lugareños.

Y como si toda esta espectacularización impulsada por los medios de comunicación no fuera suficiente, recientemente ha resultado una oleada de nuevos productos extraídos de lo ocurrido. Sin haber transcurrido siquiera un año, ya salieron una película, un documental, dos libros, un puñado de reportajes y quién sabe qué más. De hecho, un periódico ya lo había anunciado de manera desvergonzada, pero certera. Con la certeza, quizá, de una industria que calcula fríamente todos sus movimientos: ¿Cuatro niños de edades entre los 11 meses y los 12 años sobreviviendo a 40 días en la espesa selva del Guaviare? Eso debe ser quizá el resumen de alguna película hollywoodense que llena salas, ¿no? Pues eso fue por lo que tuvieron que pasar los hermanos Mucutuy, quienes estuvieron desaparecidos entre mayo y junio de 2023 en las selvas colombianas hasta ser rescatados. Afirmaciones como esta no hacen más que mostrar esa indolente cara de la industria cultural que goza en alimentarse de tragedias y que puedan ser llevadas a sus formatos como jugoso material de entretenimiento, que para este caso viene convenientemente aliñado con el exótico decorado que proporcionan los saberes y las prácticas de estas culturas.

Con los días, se supo por una entrevista dada por Fidencio Valencia, abuelo de los niños, que la reserva indígena donde esta familia vivía, ubicada cerca de un pequeño poblado de Araracuara, es tan remota y olvidada que no cuenta con acueducto ni luz, y que es azotada constantemente por la violencia, producto de los grupos armados que circulan en la zona. También, algunas fuentes periodísticas revelaron que la avioneta ya había sufrido otro accidente en el 2021, también por fallas en el motor. La avioneta había sido entonces reparada sin consultar a la casa fabricante, con el fin de ahorrar dinero, obteniendo luego de las restauraciones la renovación del certificado de aeronavegación. Esto es común en esta zona, donde este tipo de transporte precario es a veces el único con el que se cuenta, porque no existen otros medios de transporte rápidos ni otras vías de acceso a la región.

La cosa es que este hecho, en vez de impulsarnos a volver la mirada hacia estos lugares olvidados y excluidos para darle una visibilidad y gestión a sus problemáticas -las mismas que de alguna manera podrían involucrarse con el accidente y que demuestran que es algo que se pudo haber evitado-, al contrario, no hace más que reproducir la mirada que siempre se ha tenido sobre estas personas y estos lugares: la de la distancia. La de que son sujetos extraños, a lo sumo fascinantes, pero que parece que no pertenecieran a este país; que no están a la altura de nuestros derechos, aunque sí de nuestro goce estético. Y así, preferimos retirar la mirada de su cruel realidad, para volverla a las entretenidas y conmovedoras películas sobre milagros y héroes.